大家平时可以多写心得体会,这样可以提升我们的写作能力,学会写心得能够让我们将自己的内心感受记录下来,以下是好文汇小编精心为您推荐的陶行知心得体会200精选6篇,供大家参考。

陶行知心得体会200篇1

人们常说:学高为师,身正为范。孔子曰:其身正,不令而从,其身不正,虽令不从。教师只有具备了良好的道德品质,才能有资格为人师表,才能更好地教育和影响学生。在家里,父母是孩子的启蒙者;在学校,教师是孩子的表率,其言行举止,甚至兴趣爱好、衣着打扮等,都会对孩子产生潜移默化的影响。像那些打骂、侮辱学生的老师,自己为师不尊,又怎能教育好学生呢?

面对今天对老师有那么重怨恨的学生,老师的教育就显得多么疮白无力。人人都知道,只有喜欢,才会主动去追求。学生只有喜欢老师,老师的教育才会发挥应有的作用。作为教师的我们只有具备像陶先生那样的胸襟和气魄,学习他给我们留下的博大精深的教育理念和高尚人格,才能经得起学生和家长的考验,成为一个受社会欢迎的好教师。教育与师德是相辅相成,不可分割的两个方面,有什么样的师德,就有什么样的教育。什么样的老师才会教出什么样的学生。

想想我们的学生,听听他们的心声,不仅自问,学生现在生活在怎样的环境中呢?这是我们教师要努力观察、用心思考、永久探索的问题……

让我们用语言来播种、用粉笔来耕耘、用汗水来浇灌、用心血来滋润,努力做一个受学生喜爱、家长欢迎、社会尊重的好教师吧,让我们的学生生活在鼓励、表扬声中,在真诚、友爱的环境中不断被老师、家长、同学认可;让学生在充满爱的课堂中,看到一个个色彩斑斓的新世界,感受教师的博大胸怀和崇高精神境界吧。

三尺讲台,日复一日,似乎平淡,又很平凡,然而崇高的师德风范正是在这平凡的岗位中体现出来。让我们每个教师站稳这三尺讲坛,用今后自己的实际行动来践行伟大的人民教育家陶行知的一句话:“千教万教,教人求真,千学万学,学做真人”。生命虽短促,但只有美德能将它传承到遥远的后世。

陶行知心得体会200篇2

假日期间我读了《 陶行知先生名篇精逊》一书,感悟很深,通过阅读陶行知先生的著作,我有两点体会:

陶行知先生提出“教学合一”,其含义极其丰富。陶行知先生说:“教学做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。”“从先生对学生的关系说,做便是教;从学生对先生的关系说,做便是学。学生拿做来教,乃是真理;学生拿做来学,方是实学。”对于一个问题,不是要老师用现成的解决方法来传授学生,而是要把这个解决方法如何找来的过程,组织好,指导学生,使学生以最短的时间,经过类似的经验,自己将这个方法找出来,并且能够利用这种经验来找别的方法,解决别的问题。有了这种经验,学生才能自己去探求知识,成为主动学习者。如果教师只会用“旧瓶装新酒”,那就看不到新鲜的事物。教师应不断研究,才能做到以学定教。陶行知先生倡导“生活即教育”,生活教育,是供给人生需要的教育,不是作假的教育。人生需要什么,我们就教什么。“社会即教育”,要把笼中的小鸟放到大自然里,使它们任意飞翔。把学校的一切伸到大自然里,要先能做到“生活即教育”,这样的学校才是学校,这样的教育才是教育。陶行知先生主张远离生活的教育不是真教育,好教育,脱离实践的知识是虚的,不实用的。今天我们的教学提倡生活化、人文化,也正是陶老先生的理念,学习离不开生活,学习就在生活之中,学生活中的问题,已成为我们每一个教师所努力做到的。

“教的法子必须根据学的法子”,这个理论实际上就是告诉我们对于学生要做到“因材施教”,对待不同的学生要“个别对待”。教师在教学过程中,必须对学生的能力进行细致的了解,从而在课堂上为不同的学生创造能发挥他们自身能力的学习情景,使每一个学生都能达到学习目标,都能感觉到他们也是在不停地进步,从而避免学生因为经常不能获得成功而失去兴趣,产生厌烦心理。我们在教育中不能用统一的方法来进行,而应该针对每个孩子的个性特点因材施教,选择适合孩子的方法。

陶行知先生指出,在教学过程中,先生的责任不在于教,不在教学,而在于教学生学。老师如果只“教”或只“教学”,就把学生当作“容器”,被动地接受知识,调动不起学生学的积极性,更不能启发学生的独立思考。素质教育主张教师是主导,学生是主体,所以教师的社会职能就是体现出“导”这个特点来。陶行知先生认为,教师不应把现成的解决问题的方法传授给学生,而应把解决问题的思路告诉学生,使学生自己动脑,经过不断反复推敲以求得最佳结果。与此同时,陶行知先生又指出不能让学生像“无头的苍蝇”似的盲目乱撞,教师应精心设计好一系列程序,指导学生用最短的时间来解决问题。由此我们不难体会到陶行知先生的苦心,他想通过这一方法的寻求来最终培养学生的能力。能力有了,学生就不仅能使自己获得丰富的知识,而且还可以解决新的问题。

教育之路漫漫而修远,让我们在陶行知先生先生的教导下,怀揣一颗对教育、对学生真挚的心在这条路上继续走下去吧。

陶行知心得体会200篇3

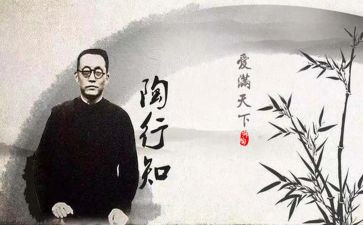

陶行知先生是20世纪中国伟大的人民教育家。他的教育思想和教育实践,不仅在中国,而且在世界,都有着重要的影响。20世纪过去了,在新的世纪里,陶行知的教育思想仍具有现实意义和教育意义。学习了这位伟大的教育家的名篇论著,让我的收获颇丰、感触很深。

陶先生的的教育思想有很多,其中“教学做合一”的思想让我印象最为深刻。陶先生说“事怎么做就怎么学,怎么学就怎么教,教的法子要根据学的法子,学的法子要根据做的法子”,“先生的责任不在教,而在教学,而在教学生会学”、“先生须一面教一面学”。就“教学做”三者关系而言,做是学的中心,也是教的中心。教与学都以“做”这中心,“教学做合一”,做就是教,做就是学,教也就是教,教也就是学。就教育与生活的关系而言,“教学做”有一个共同的中心,那就是“事”,也就是“实际生活”,实际生活也就是日常生活,那么日常生活学是学,就是教,生活就是教育,生活就是学习。动手做对自己就是学,对他人就是教,手脑并用也就是教育。教育现象是普遍存在于社会生活实践中的,教与学都是为了生活实践的需要,教与学要和生活实践相结合。教师实行“教学做合一”,教师拿做来教,才能算是真教。学生实行“教学做合一”,手脑并用,才能求得真知,生活创造的能力才能得到培养。“教学做合一”才能真正培养学生自动、自学、自得的“治学”能力,才能培养学生手脑并用,能言善行。

还有陶先生“爱”的教育理论让我体会到了我们要时刻爱自己的学生。教师对学生的爱在教育中具有重要的作用。师爱(以及家长的爱)犹如心理发展的精神乳汁,哺育学生的心灵发展。师爱能营造出和谐、温馨、亲切的师生关系。在这种师生关系中,学生不仅乐学,而且个性会得到充分发展,形成积极向上的精神状态。这是创造能力形成的心理基础。教师不仅要学习陶行“知捧着一颗心来,不带半根草去”献身教育的品格,更要有爱满天下的高尚情怀。发扬因为差,更要抓;因为差,更要爱的敬业精神。教师对后进生应有要有一颗爱心,它不埋在胸膛里,而应擎在手上,高高举起,让学生看得见,摸得着,时时感觉到。老师对后进生更要倾注真诚的爱心,使学生感到老师的亲切、集体的温暖,从而树起生活的信心,提高学习的积极性。多给学生关照和温暖。对学习好的学生热心引导,对学习差的学生及调皮的学生也是从爱开始,进行指导帮助,不歧视、不训斥、不讽刺挖苦。学生们感受到老师的爱,有了良好的情绪,学习的积极性也就提高了。

作为一名教师,我将永远牢记陶行知先生的教诲,注重“以人为本”,“教学做合一”,爱学生,不断更新教育观念,为培养学生成为“真人”,并具有创新精神与创造能力的一代新人而努力工作。

陶行知心得体会200篇4

假期里拜读《给年轻班主任的建议》一书时,曾三次看到里面引用陶行知名言:“捧着一颗心来,不带半根草去。”“千教万教,教人求真;千学万学,学做真人。”“滴自己的汗,吃自己的饭,自己的事自己干,靠人靠天靠祖上,不算好汉。”我想由此来引入我今天对陶行知先生的读书分享。

一、生平及教育活动简介(见ppt)

陶行知,原名陶文濬(jùn),后改名陶知行、最后改名为陶行知。是一位集大众诗人、大众教育家、和社会学家于一生的行动理论家。是美国“杜威”的学生。

1891年10月18日(清光绪十七年九月六日)生于安徽华山歙(shè)县的一个清苦农家。

1906年,进入本县的教会学校崇一学堂免费读书,学习英文、数学、理化等课程,开始接受西方资产阶级的新教育。

1914年,远渡重洋赴美国留学。先学市政,后主攻教育,师从于杜威。

1917年,学成归国,投身于平民教育,受挫后开展乡村教育。

1926年与东南大学教授赵叔愚等人一起筹建乡村师范学校,并于1927年3月正式成立晓庄师范。此期间形成并实践了自己的生活教育理论。

1946年4月到上海,继续奋不顾身地进行争取和平民主的斗争。

1946年7月25日,因为劳累过度和受刺激过深,突发脑溢血不幸逝世。

8月11日,延安各界2000余人隆重举行了追悼大会。

毛泽东亲笔题词:“痛悼伟大的人民教育家陶行知先生千古!”

周恩来高度评价他“是一个毫无保留追随党的党外布尔什维克。”(布尔什维克:是俄文“多数派”的译音,是列宁创建的无产阶级政党)

宋庆龄称他是“万世师表”。

郭沫若盛赞他“二千年前孔仲尼,二千年后陶行知”。

二、主要教育思想

(一)生活教育理论

陶行知生活教育理论包括三个基本观点:生活即教育,社会即学校,教学做合一。

生活即教育:是陶行知生活教育理论的核心。“生活即教育”不是说生活等同于教育,而是说教育与生活经历同一个过程,教育离不开生活,生活离不开教育。由此,我想到了我这一年数学教育生活的两个小插曲:

上期我们班的孩子学习了“千米的认识”,在去张坝春游的过程中,全校师生从西门出发,游览景区,往目的地走,火辣辣的太阳,孩子们又热又累。中途随我一起走的几名同学突然向我提出问题:“老师,我们走了大约3公里了吧?”“如果我们让另一队走下面河边那条道路,我们谁会先到呢?”我们由此引发了有说有笑的讨论。同学们在生活中主动提出了“大约”、“公里”这样的数学用语,当时我非常欣喜,孩子们在用心去感受“生活中处处有数学”。

暑假里,由于和一个学生的约定,我请他吃汉堡包。吃完送他回家时,他带我到一个乒乓球场玩耍,绕了一圈我们再回家,临别时,孩子说:“老师,我们总共走了差不多有3千米了吧?”我思索后答到:“我估计有4千米了”,他非常认真地举起手指说:“哦,那差不多有3个长江大桥那么长了。”随即他补充道:“你知道为什么是3个而不是4个长江大桥吗?因为你说的长江大桥有1千米多一些,那么3个大桥加起来就差不多有4千米了。”这是一位我们班所谓“后进生”的二年级孩子说的,我很惊喜在生活中他能有这样的推理能力和学以致用的应用数学的意识。

社会即学校,陶行知主张学校教育的范围不在书本,而应扩大到大自然、大社会和群众生活中去,向大自然、大社会和群众学习,使学校教育和改造自然、改造社会紧密相连,形成真正的教育。其“社会即学校”的基本主张是:要让社会的每一个角落、每一个地方、每一个生活单位都担负起学校的职能,把整个社会作为一个大学校。这种主张真正把学校放到社会大环境中去办,使学校和社会息息相关,学校不再是生活的附庸,而是成为了社会生活的必需。

“教学做合一”是陶行知反对“满堂灌”、“填鸭式”的教育,反对教师“教死书、死教书、教书死”和学生“读死书、死读书、读书死”的传统教学模式而提出的教学方法论。

陶行知认为“教学做合一”的第一个理由是:“先生的责任不在教,而在教学生学”。这不正是现代新课程倡导的关注学生获取知识的过程,关注学生学习方式的转变吗? 他特别强调要亲自在“做”的活动中获得知识。陶行知所说的“做”在晓庄有个特别定义,是指“在劳力上劳心”,单纯的劳力,只是蛮干,不能算做;单纯的劳心,只是空想,也不能算做,真正的做是在劳力上劳心。” (这个“做”亦是“行是知之始”的“行”。)

“教学做合一”的第二个理由是:“教学的法子必须根据学的法子”。就是以学生的“学”为中心,考虑学生的才能趣味,怎样学就怎样教。以学生为主体,从学生的实际出发,不是让学生适应自己的教法,而[!--randomword.3--]是让教法随学生的学习实际灵活变动,这也就是现在所倡导的:真实的课堂,生成的课堂。

“教学做合一”的第三个理由是:“先生须一面教一面学”。好的先生必定一方面指导学生,一方面研究学问。要适应时代的发展,教育的发展,教师必须树立终身学习的思想。

(二)创造教育思想

陶行知指出:创造两个字的意义是“由行动而发生思想,由思想产生新价值”。这是根据“行是知之始, 知是行之成”理论演绎出来的创造过程,他形象地在《三代》一首诗中写道:“行动是老子,思想是儿子,创造是孙子”。

创造教育就是行动的教育。陶行知把世界上的人分为四种:即:劳心的人,劳力的人,劳心兼劳力的人,在劳力上劳心的人。他认为前三种都不能实现创造教育,只有第四种人才能实现创造教育。 即“在劳力上劳心,用心以制力”的人才可以实现创造教育。

为此,陶行知在《创造的儿童教育》中提出了儿童创造力“六大解放”的主张:

①解放他的头脑,使他能想;②解放他的双手,使他能干;

③解放他的眼睛,使他能看;④解放他的嘴,使他能谈;

⑤解放他的空间,使他能到大自然大社会里去取得更丰富的学问;

⑥解放他的时间,给他一些空闲时间消化所学,并且学一点自己渴望要学的学问,干一点他自己喜欢的事。

结合我的数学教学过程,比如上期学习《收集与整理》时,为了让学生感受记“正”字方法的优越性,我在体育室收集了一大筐垒球、花球、皮球、网球,抬到教室里让同学们动手、动脑、动嘴,进行分一分,数一数,记一记。这样乐学、能动的课堂,孩子们学得非常轻松、愉快。

再比如上期学习《千米的认识》时,我拿着皮尺,把孩子们带到小操场,让几个孩子手拉手排成一排,让其余同学测量、读数;或者让孩子们在小操场上匀速走几个来回,老师为他们计时等,目的是让孩子们一边体验,一边思考,在“劳力上劳心”,努力践行陶先生的“创造教育”。

三、我的读书心得

我边读边不禁想到自己即将开展的班主任工作。一个优秀的班主任应是在学生中有号召力的;良好的班集体应是和谐融洽、有凝聚力的。要想形成这样的班集体,正如陶先生所写的,班主任要有 与学生共同学习、共同生活的经历,师生有了同甘共苦的生活,才能更好的促进教师与学生之间的关系,这对于班集体的形成是至关重要的。

其次,爱学生是教师高尚职业道德的自我体现。陶行知“四颗糖”的故事让我深受感动。教师应该热爱学生,喜欢学生,以温存慈祥的态度、和蔼的语言平等、公正地对待每一位学生,使每一位学生都能感受到老师的爱。

我会努力将陶行知先生的教育精髓运用到我的课堂中,“授之以鱼,不如授之以渔”,希望给学生“点石成金”的金手指。

“生活即教育”,“千教万教教人求真,千学万学学做真人”,“捧着一颗心来,不带半根草去”,从陶行知的作品中随处可见他对好教师的殷切期望。

陶行知的“每天四问”:“我的身体有没有进步?我的学问有没有进步?我的工作有没有进步?我的道德有没有进步?”是我们每天做人做事的警钟。

“为一大事来,做一大事去”,陶行知先生精神的本源也应该是我们追求的最高境界。

陶行知心得体会200篇5

利用假期时间,我拜读了《陶行知教育文集》。《陶行知教育文集》汇集了陶行知先生平生教育教学研究与实践的精髓,文章深入浅出、通俗易懂,从“教学合一”、“学生自治”、“平民教育”、“学校观”、“创造的儿童教育”、“民主教育”等各个方面集中体现了陶行知先生的“生活即教育”及“知行合一”的独特教育思想。

通过反复体会,我深切感受到自己的教育教学思想的不足之处,开始认识到自己的确需要不断学习和积累。下面简要地谈谈自己的几点体会:

首先,用爱心去对待学生,传递给学生一份爱心。“捧着一颗心来,不带半根草去”体现了真挚的师爱。作为一名伟大的人民教育家、教育思想家,陶行知先生以睿智的目光、博大的胸怀,倡导并实践了爱的教育。他爱教育、爱学校、爱学生,称学生和学校为“爱人“,令人耳目一新,给我很大的启示:我们也要像陶先生那样,用伟大的爱心去滋润无数颗童心,培养出无数颗爱心。作为教师,对学生的爱首先要尊重学生,尊重学生的人格和个性,他们可能在某个方面不如别人,但在另一方面却胜人一筹。教师不能凭个人好恶来判断一个学生,把“差生”视为“朽木”,伤害学生的自尊心。作为教师,对学生的爱还表现在对学生学习思想、生活上全面关心爱护。即老师想到的,教师想到了,父母未想到的,教师也想到了。教师要做学生的“亲人、朋友和导师”关心学生的每一个部分。当然,爱里有严,爱里有教育。陶先生为学生竭力改善生活条件时,绝不可浪费,看到学生出现不良生活和思想倾向时,及时送上关怀与指导。作为现代的教师,更应多教给孩子一点谦让、宽容、仁爱;多灌输一点理想、道德、情操;多一份理智和引导,这样学生在承受师爱的过程种找到前进的路,学会爱父母、爱他人、爱家庭、爱学校、爱祖国,心中充满爱。

其次,学生是主体,教师是主导,让每个孩子受益!“教的方法必须根据学的学法”,学生怎样学就怎样教。从实际出发,它包括两层含义:一是学生的知识程度和接受水平;二是指适合学生学习的教学方法。由于学生个人的文化水平、道德修养、才能和各年段的心理水平各不相同,教师必须实行不同的教学方法。让每个孩子受益。正像陶先生说的那样“松树和牡丹花所需要的肥料不同,你用松树的肥料培养牡丹,牡丹会瘦死;反之,你用牡丹的肥料培养松树,松树受不了,会被烧死。培养儿童的创造力要同园丁一样,首先要认识他们,发现他们的特点,而予以适宜之肥料、水分、太阳光,必须除害虫。这样,他们才能欣欣向荣,否则不能免于枯萎。补偏救弊,长善救失,这是素质教育的根本要求。陶行知指出:“怎样学就怎样教,学得多就教得多,学得少就教得少,学得快就教得快,学得慢就教得慢。”由此得知,陶行知把教和学的关系翻过来,不是传统的教师怎样教学生就怎样学,而是学生的学决定教师的教;教学内容的选择安排一定要根据学生的实际接受能力来确定;教学过程不取决于教师的主观意图和外界加的压力,而应该取决于学生的快慢程度。同时,他还特别重视兴趣在学习过程中的重要作用,认为这是提高教学质量的重要因素。当今教学理论的研究成果表明,教学过程中要充分肯定学生的主体作用,要根据学生的可接受水平和最近发展来促进知识的积累和能力的发展,不可操之过急,拔苗助长。

陶行知的教育思想是丰富多彩的,同时我们教师所学习所要作的也是丰富多彩的。学习陶行知,向前辈们学习,多积累知识,将陶行知先生的教育理论作为我们教育现代化的一盏指路明灯。

陶行知心得体会200篇6

默默从事教学多年来,一直以为“在其位,谋其职”就是把书教好,开启学生的智慧之门,教育学生作一个品行端正的人。教师作为人类灵魂的工程师,不仅要教好书,还要育好人,各个方面都要为人师表。教师是学生增长知识和思想进步的导师,他的一言一行,都会对学生产生影响,一定要在思想政治上、道德品质上、学识学风上,全面以身作则,自觉率先垂范,这样才能为人师表。教师素质重在师德,教师职业道德充分体现了教师特有的职业思想、职业情操。教师要做好学生的灵魂工程师,首先自己要有高尚的道德情操,才能以德治教,以德育人。重视教师职业道德培养,是实施科教兴国战略,培养新世纪人才的关键。教育是事业,是科学,又是一门艺术。这就要求教师既要有良好的职业道德、健康的心理素质和为祖国教育事业无私奉献的敬业精神,还要有新时代所推崇的新思想,新观念,要有探索精神和创新精神。

作为一名教师是无尚光荣的,要有高度的事业心和责任感。教师对人才的培养和文化科学事业的发展,起着重大的作用。要做好教师工作,就必须首先热爱教育事业。忠诚教育事业是教师职业道德培养的灵魂。高校是我国进行系统道德教育的重要阵地,肩负着培养国家和民族未来的重任。教师是高校落实以德治国方略、推进素质教育的实施者,是学生增长知识和思想进步的指导者和引路人,是实现科教兴国战略的生力军。作为一名教师,如果没有崇高的理想和为祖国教育事业无私奉献的敬业精神,是不能担当培养人才、造就人才重任的。

在当代,教师只有从根本上掌握有中国特色社会主义理论的精神实质,才能站得高、看得远,才能较大地提高自己的思想政治觉悟和师德修养,树立较强的事业心和社会责任感。随着教育的改革和发展,素质教育的全面推进,新形势和新任务对教师的思想政治素质和职业道德水平提出了新的要求。要想成为新世纪的优秀教师,除了学识渊博、教学得法之外,还应有更高的追求,这就是以育人为理想,以塑造人的美好心灵为己任。这是没有功利目的的,而是完全出于对社会、对学生一生负责的责任感。能承担如此重任,那么首先教师自己做人的层次要高,要做有德之人,有为之人。

陶行知心得体会200精选6篇相关文章: